2022 07.19

- #19

JCD60年の歩みーインテリアデザイン60年の変遷とともに

窪田が理事長を務める、JCD 日本商環境デザイン協会は、昨年60周年を迎え、コロナ禍で創立記念式典開催の延期が続いていたところ、今年度に入り、ようやくイベントを開催することができました。

青山グランドホテルで行われた式典当日は、全国の支部からも多くの会員が集まり、関連団体の来賓の方もお迎えし、

ようやく皆さまに60周年のご挨拶をすることができました。

窪田は、今年度3期目の理事長を務めさせていただきます。

これまで商空間の発展に力を注いできた先輩たちからのバトンを受け取り、JCDメンバーとともに、また新しい時代を築いていけるよう、そして、次の世代へ良い形でバトンを渡していけるよう、精一杯取り組んで参りたいと思います。

-

-

全国10支部から支部長や会員が集まり、長年JCDに尽力頂いた会員の皆様の表彰を行いました

-

基調講演には、建築家の中村拓志さん、谷尻誠さんが登壇。モデレーターは小坂竜さん

-

JCD60周年記念誌実行委員長の飯島さん

-

そして、JCD60周年に合わせて、「JCD60」という記念誌を発刊しました。

これまでのJCDの歴史をたどることは、日本のインテリアデザインの歴史をたどることとなり、

協会の設立から現在に至るまで、インテリアデザインは建築・アート・ファッション・飲食業界と、

様々な領域と絡み合いながら文化をつくってきたということを改めて感じます。

そして、先日、JDP(公益財団法人 日本デザイン振興会)主催で「JCD 60を語る」トークイベントが開催され、

JCDからは窪田と、記念誌実行委員 飯島直樹さん(JCD理事)、JCD60周年実行委員 大滝道晴さん(JCD理事)と、

そして、神戸大学大学院教授 梅宮弘光先生を交え、これまでの歴史を紐解く対談を行いました。

今回はその様子をレポートして、JCDが歩んできた60年、お話の中から見えるその時代の一部を、お伝えしたいと思います。

-

左手前から、梅宮弘光さん、大滝道晴さん、窪田、飯島直樹さん

日本のインテリアデザインの60年

「JCD60周年記念誌『JCD60』を語る」

リエゾンセンターライブラリー オンラインイベント

主催:公益財団法人 日本デザイン振興会

司会:川口真沙美(日本デザイン振興会)

インテリアデザインの黎明期

JCDが創立したのは1961年。実際には、1954年に、前身となる「日本店舗設計家集団」が発足され、

それを受け継ぎ1961年に「日本店舗設計家協会」が創立。(2013年に現行の会名に改められました。)

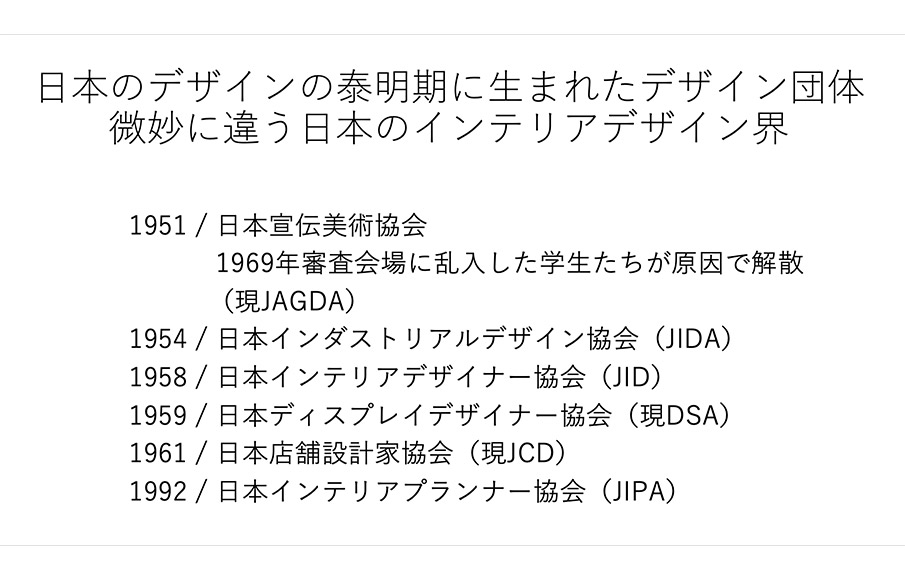

その頃は、デザインに関わる多くの団体が発生した時期でもあります。

飯島(以下、敬称略)「日本に、インテリアデザインに関連する団体は100以上あると言われています。

この時代、戦後日本は戦争に負けてアメリカの影響がどさっと入ってきた時に、デザインも入ってきたと思う。

産業が育ち始め、色々なデザイン業界ができて、デザイン協会が発足したというのが表のこの順番です。

今、我々と一緒に日本空間デザイン賞を共同で主催しているDSA (日本空間デザイン協会)もJCDの2年前にできている。

いろいろな展示会や、70年代の万博なども、日本の戦後経済が復興して出始めたことに関連している。」

川口「1958年のインテリアデザイナー協会に、店舗設計家の皆様はジョインしなかったのでしょうか?」

飯島「意外と、そこには入らなかったんですよ。業界の区分けがあるという感じです。」

窪田「インテリアデザイナー協会は、どちらかというと家具・住宅の内装という方に近い。JCDは、店舗を設計するという感覚があったのでしょうね。」

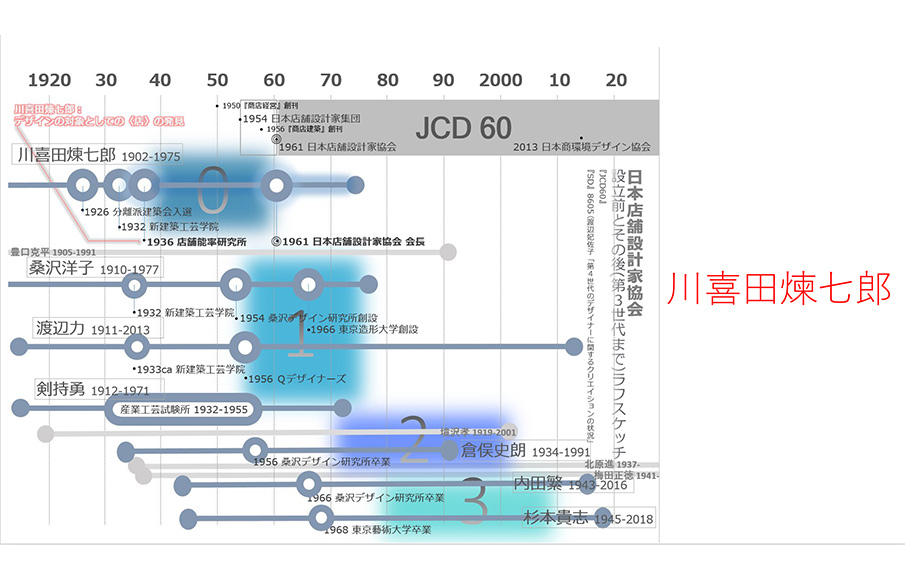

1954年にJCDの前身となる「日本店舗設計家集団」を立ち上げたのは、初代会長 川喜田煉七郎を始めとする、建築家や経営指導家、また商店建築の創業者である村上末吉など、まだ「インテリアデザイナー」という職種が世に生まれていない頃、店舗設計に関わる様々な人たちです。

初代 川喜田煉七郎については、実はJCDの中でも最近まで認知されておらず、飯島直樹さんが『インポッシブルアーキテクチュア展』に展示されていた川喜田煉七郎の作品を見てその存在を知り、川喜田煉七郎を長年研究されていた梅宮弘光先生とつながりました。

JCD創立の立役者―初代会長 川喜田煉七郎とは

梅宮「JCD創立時、立ち上げの旗印として担がれたのが、川喜田煉七郎という建築家です。

彼は業界では有名人であり、なぜ有名だったかというと、『儲けさせる店づくりを指導する人』だった。

店舗設計家であり、商店建築家、経営指導者という位置付けであり、デザイナーというイメージではありませんでした。

いかにして、川喜田煉七郎が店舗の専門家でJCDの会長になったのか、まずはお話させていただきます。

1930年代、川喜田煉七郎は『日本のバウハウス』と言われた新建築工芸学院をつくり、桑沢洋子・渡辺力・亀倉雄策といった、日本のトップデザイナーがそこで学びました。

他にも、家庭画報の熊井戸立雄さん、リビングデザインの戦後の編集長 渡辺曙さんなど、編集者もいました。

今、多くのデザイナーを輩出する桑沢デザイン研究所の構想は、新建築工芸学院での学びがあったというのは確かだと思います。」

飯島「新建築工芸学院はバウハウスの構成教育を受けて、デザインを学ぶ手法を日本に導入したのが川喜田さん。

その影響を受けて、桑沢さんが桑沢デザインをつくり、日本のデザイン教育は僕らの世代まではバウハウスの影響下だった。その源流が、川喜田煉七郎だったんですね。」

梅宮「桑沢さんの自伝には、銀座にある学校に足を踏み入れてみると、そこでヤカンをガンガン叩きながら『今のを描いてみなさい』という先生がいて、腰を抜かしたというエピソードが書いてあります。(笑)

それまでのアカデミックな美術教育が主流の中では、ひっくりさえられるような経験だったのではないかと思います。」

飯島「桑沢洋子も生まれは1911年。新建築工芸学院ができるのは、1932年。その時代に、みんな学生とかで、新しいデザインは何かということをドキドキしながらやっていた。

その辺がスタートなんだと思いますね。そして、みんなそれぞれの生き方が分かれたということでしょうかね。」

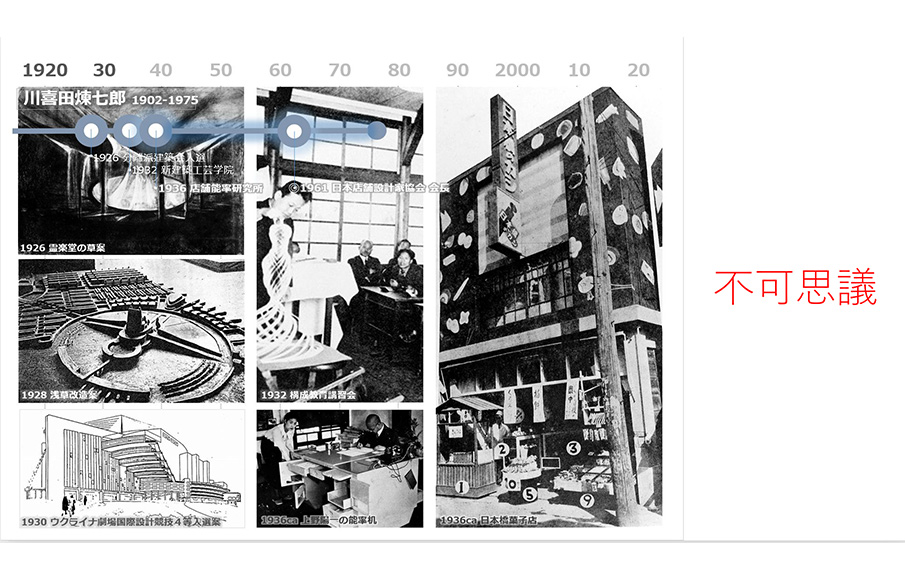

梅宮「そうですね。川喜田煉七郎というのは、生き方も面白くて、まずは建築を設計するには作曲を学ばなければいけないと思うような、アーティスト思考だったんです。

音楽ホールの設計にも「気」を描いているんです。霊気のような。」

飯島「神がかってるね。」

梅宮「こういうことをやっている人が、ウクライナの国際コンペ「ウクライナ劇場国際設計競技」に出して4位に入賞しています。(当大会ではグロピウスが8位)

こういうことを経て、バウハウス流の教育をするようになって、それが次第に『能率』ということを重視する。

いわば、アートから能率へと変遷していったことはとても興味深い。」

飯島「この表の左側をみると、かなり造形力がある建築家が、右をみると、どうしてこうなっちゃったんだろうと困惑しちゃうけど、興味が湧きますよね。」

梅宮「そうなんですよ。私の考えでは、明らかに発展過程なんだと思うんです。

つまり、能率という『空間をどう仕掛けたら、人と物と情報と金がどう動くのか』と。そこが一番重要であって、外見なんてお好きにどうぞ。合理性の中で一番儲かるんだったらそれが答えだと、そこに見出すようになったようです。」

飯島「これだけの造形をする人が、こういう店舗づくりもしているところの不思議さには、必然性と、もしかしたらこれはとてもラジカル・コンセプチュアルなんじゃないかと思えないこともない。

そこが商業空間の面白さにもつながる気がする。」

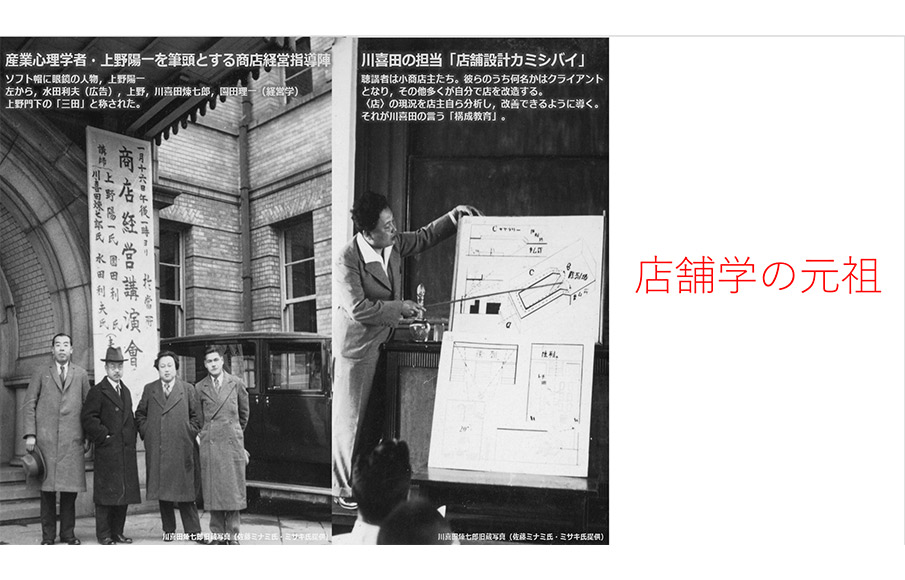

大滝「僕は川喜田さんは経営コンサルタントに近かったのではないかと思うのですが。」

梅宮「その通りなんです。バウハウスの造形教育は、戦後、東京教育大の美術教育や、造形系・美術系の学生の基礎的な訓練にもつながるのですが、それを小商店の店主を対象に発展させたのが川喜田なんです。

商店というテーマに特化した構成教育が店舗設計になる。要するに、クライアントは、商店街の零細な店主。」

窪田「この写真を見るとファサードに絵が描いてありますけど、当時にしたらすごいですよね。」

梅宮「扱っているもののメニューがファサードに描いてあったみたいですね。」

梅宮「そして、そうなる前の川喜田の若かりし28歳の頃の写真です。谷口吉郎、前川國男など錚々たるメンバーの集合写真ですが、みんなまだ何者になるかもつかめない時代。

中堅と駆け出しの頃ですね。若い仲間たち、人生の分かれ道という感じですね。」

飯島「後のスーパースターばかりですね。」

梅宮「そこから、建築家になることもできたのかもしれないけれど、何かをやってそこから反響があって、またそこに応えてといううちに、店舗設計の専門家に進んだ。

その導き手は、上に書いてある「上野陽一」という産業心理学者です。経営学の中で、どうやったら能率を上げて、

工場だったら生産を上げるか、店だったら利潤を追求できるか、店員教育・人材養成をどうしたら良いのか、

そういうことを心理学のアプローチでやり始めた人の中で、川喜田は店舗部門を担っていくようになる。

だから、前に出てきた造形的なものから、素人相手にわかりやすい図解での解説になる。」

飯島「建築の王道と比べると、言葉は悪いけど、たかが店舗というところに、理路整然と分析して店舗学として本を書くということがすごいですね」

梅宮「それは、戦後、建築計画学になっていくわけですね。西山夘三(にしやまうぞう)は、建築家は金持ちの住宅しか設計しなかったような時代に、「庶民の住宅」という分野を見出した。

それが戦後の公団住宅・2DKということにつながっていくわけですが、川喜田がやったのは、店舗の分野でそういったことを広げていったわけです。

大きなデパートとは違い、小さな商店でどうするのか。そして、儲かったら、またそのお金で少しずつ改装する。

そのようにして、どんどん店舗の様相がどんどん変わっていく。」

梅宮「あくまで店舗を問題にしていた。戦後、経営指導という形で手腕を振るうのは、写真の左側4番目でサングラスをかけている男性、『商業界』という雑誌をつくっていた倉本長治という人。この人の元で、アメリカ視察へ川喜田も参加するのですが、その報告の中で川喜田は「ショッピングモールが新しい商環境の形だ」ということをレポートするんです。

そういう意味では、店舗から商環境へ、建築から都市へ。そして、インテリアデザインというのはどういう方向へいったのだろうか、ということがここから始まるのかと思います。」

インテリアデザインを肌で感じた、ファッションとインテリアの時代

飯島「60年代、僕や大滝さんが中学時代の頃、意識が目覚め始める頃に、インテリアデザインというのを肌で感じたのがVANというファションブランドの存在でしたね。」

大滝「VANは、創始者は石津謙介という人で、日本のライフスタイルに大きな影響を与えました。戦後の日本男子のファッションが社会や文化にまで広がった。

アメリカ東部にある名門の8大学によって結成される、アメリカンフットボールのリーグ戦をアイビーリーグと言って、

そのアイビーリーグの出身者が着る服をアイビールックやアイビーファッションと言いました。

それを、日本に持ち込んだ人が石津さんです。そしてそれを扱っていたのが、帝人メンズショップです。」

飯島「こういうところに行って、僕たちは体で、ショップを経由してインテリアデザインというのを感じたような気がする。インテリアデザインという言葉は知らなかったけどね。」

大滝「僕は、帝人メンズショップや百貨店を見た時に「僕もデザインがしたい」と強烈に思った覚えがあります。」

飯島「それに加えて、戦後、経済や国際的なつながりが復活して、エアフランスや外国の航空会社のショールームが丸の内や銀座のあたりにできたのを眺めると、インテリアデザインの別世界を感じられた。

特にエアフランスは、設計がシャルロット・ペリアン。名前だけでもかっこいいと感じた。ペリアンは、コルビジェの家具を作っている人。60年代はこういうものをインテリアデザインとして感じられる環境になった。」

大滝「アイビーリーガーズは銀座に集結して、みゆき族と称されたのですがそういう人たちがバイブルのように読んでいたのが、「平凡パンチ」という雑誌でした。

これと、「メンズクラブ」というのはみんな読んでいた時代でした。」

飯島「インテリアデザインとファッションは切り離すことができない相関関係にあると言っていいと思う。

VANとかのファッションの中から、当時はライフスタイルという言葉はまだなかったけれど、生き方みたいなものを感じ取って、レストランなんてなかなか行けなかったたけど

、遠くから眺めると、デザインというのがなんとなく匂った。そういうのがインテリアデザインのスタートだった。」

大滝「アイビーの服を着た人がよく行くお店が、銀座の帝人メンズショップや、お茶の水のカフェレモン。」

飯島「オシャレな街のカフェの店舗デザインを何人かやり始めて、その中の一人が、その後の日本のインテリアデザインを急成長させるきっかけとなった、建築家の境沢孝。

この人のお店がお茶の水にたくさんあった。JCDの創立時点での会員にもなっていたらしい。

当時はインテリアの雑誌がなかったからこういうものをデザインとして知るということはなかった。商店建築誌はあったろうけど身近じゃなかった。

それでも、当時、東京や大阪といった大都市だけではなくて各地域でもデザインの萌芽が見られた。」

飯島「60年代後期、モダニズムが浸透した日本では各地でそういう様相が見られて、例えば香川県高松の場合には、

丹下健三・猪熊弦一郎(美術家)・イサムノグチ・ジョージナカシマといったデザインと芸術文化が振興しますが、

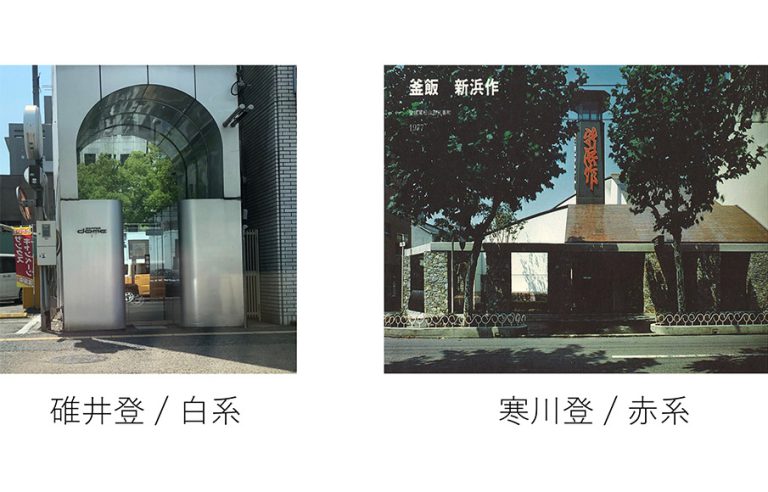

そこに二人の「登」というデザイナーがいます。モダニズムとインテリアデザインのひとつの達成があった。

碓井登という人はミニマルなデザイン、寒川登さんは民藝や素材を感じさせるデザインで非常に対照的。高松の街の中は、商業店舗がたくさんある中でこの二人のデザインが圧倒的に多い。

商業空間を通して、街のランドスケープもできてしまうというくらいの影響を及ぼしたデザイナーがいたというのも興味深い。」

70年代、革命の時代

飯島「そして、70年代に入ると劇的な変革が起こるのだけど、当時、自覚症状というのはなかったけれど、後で考えてみるとそういうことだったんだなと思う。

インテリアデザイン界に一種の革命が湧き上がっていて、「今までのバウハウスのような出来の良いモダニズムはダサい。そんなものはぶち壊せ」という感覚や、

「今まである空間そのものを疑え」というラジカルなデザイン運動が日本だけでなく世界中で同時多発的に起こった。

1960年代末に、日本のインテリアデザインでは倉俣史朗という人が仕事を始めて、そうした革命の導火線となった。

ファッションショップとしてのセオリーや形式を全くぶち壊して、縦の細い線の骨格のみを露呈させる。こういうインテリアデザインにみんな衝撃を受けた。

一方で、北原進さんは倉俣さんと同世代で、このボーリング場のようにモダニズムを突き抜けたダイナミックなデザインが印象的。」

大滝「北原さんも、東急百貨店の装飾部にいた人だよね?」

飯島「そう。インテリアデザイナーの出身は、今と違ってほとんどの人が百貨店が出身者いう時代がありました。」

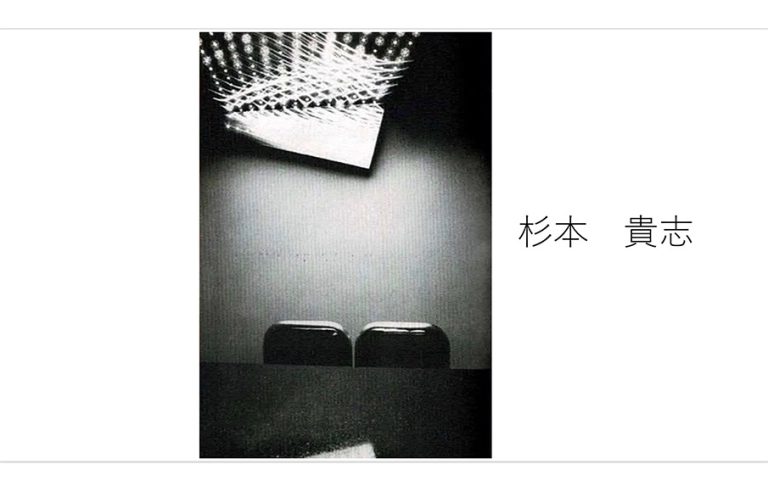

飯島「そして僕らの先輩で内田繁さん。研ぎ澄まされた椅子のデザイン、純化した抽象的な空間をたくさんつくられました。

そして、僕の親分だった杉本貴志さん。一番初期のバーラジオの写真ですが、グレーの箱に、黒御影石のカウンターがあるだけの硬質なミニマリズム。

そういう人たちが70年代初頭に現れた。

80年代、日本はバブル景気が盛り上がって、浮かれた熱気をはらんだ時代が来た。商業空間の仕事は、「消費社会とショップデザインの蜜月」を経験して、多様化し、混迷もした。もうこんな時代は出てこないだろうと思う。」

-

スーパーポテトで行われた「インサイドゼミ」。倉俣史朗さん・内田繁さん・杉本貴志さんが参加して。イタリアから錚々たるメンバーが訪れ、国際会議の様相を呈する。

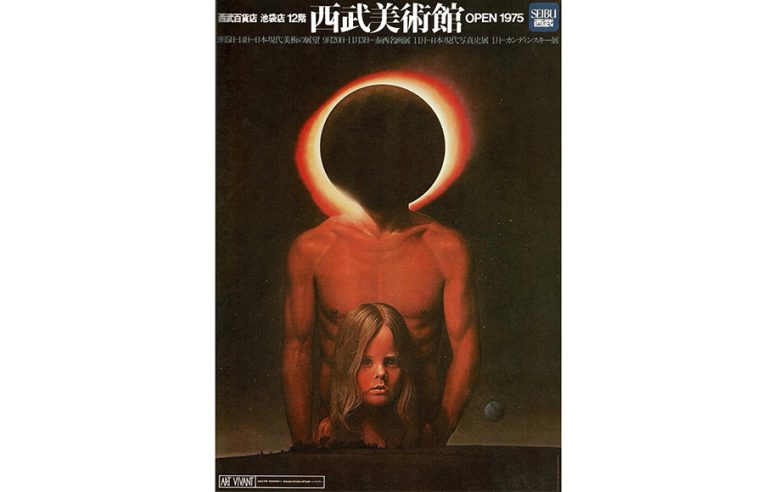

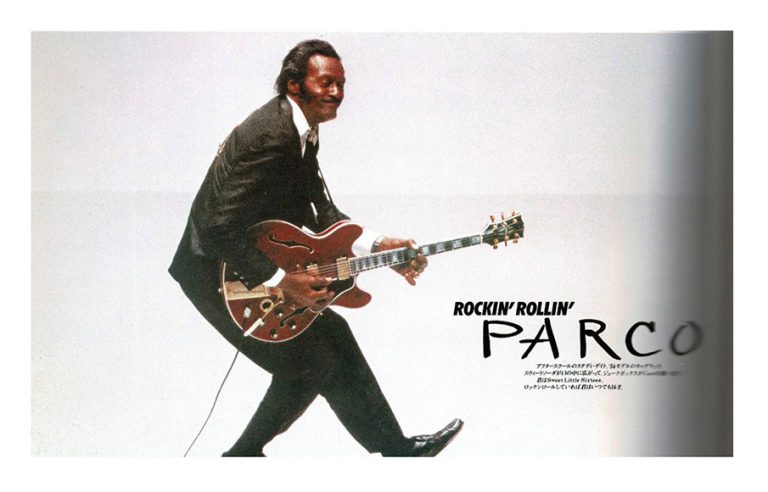

飯島「そして、80年代は西武の時代と言っても良いのかもしれないね。僕と大滝さんは西武の社員だったことがあり、西武美術館という特異なミュージアムからコンテンポラリーアートというものを学んだ。

そして、パルコ。グラフィックデザイン・広告のコピーを含めてセゾングループの文化発信が時代をつくった1980年代だったとも言えると思う。

インテリアデザインが奇妙な発展を遂げたというのも80年代で、日本中が研ぎ澄まされたDCブランドのファッションショップで埋め尽くされたような時代だった。」

梅宮「ファッションショップに入るのが怖かったですね。ファッションショップに入るための服を買わなきゃいけない。(笑)」

飯島「行くときにダサい格好では入れないからそのための服を買わなきゃ行けないというね。

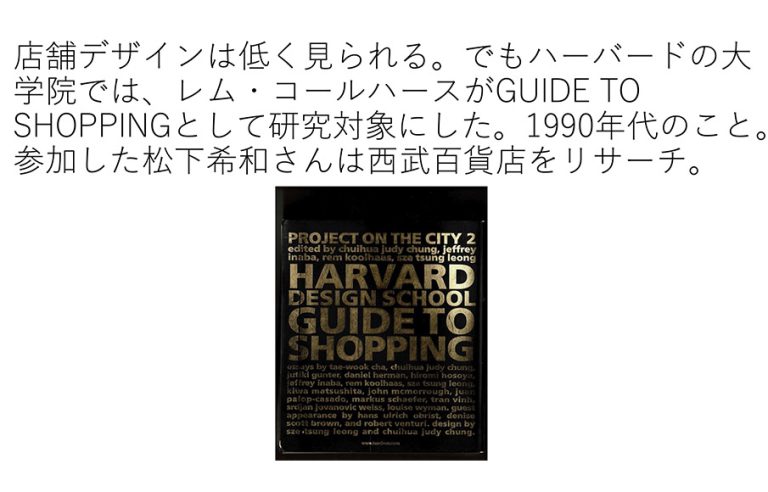

ただ、実は店舗デザインというのは建築界から比べると下にみられるということが世界的にもあった。アメリカでも建築の設計事務所で商業空間をやるというのは、あまり公表しないとかいうことがあったらしい。

ただ、それはおかしいだろうという意見が出てきた。世界の都市の現実はショップでできている、ショップ空間が都市の表層をつくりだしているのだから、と改めて商業空間の価値が見直され、ハーバード大学ではSHOPPINGをテーマにした研究も行われた。

商環境の立ち位置は変化しているんですね(写真右上)」

飯島「そして90年代。仕事が全然なくなり、商業空間は壊滅状態にあった。

そんな時代に95年頃に出てきたのが、森田恭道はじめとする大阪のデザイナーたち。

今までの日本のインテリアデザインのクールで研ぎ澄まされたデザインと打って変わって、

騒々しく装飾的なデザインが現れる。仕事がない状況下で、彼らは網をかけるように仕事をとっていった。だからトロール軍団と近藤康夫が言ったんです(笑)

日本の経済、社会的な要因も関係し、ITが発展。社会の様相が突然大きく変わった中で、インテリアデザインのまた新たな風が起こったようだった。」

90年代にカフェブームが到来

飯島「90年代の後半から、2000年代にかけて、ゆるいカフェが日本中に蔓延する時代になる。

ゆるいカフェというのは、デザインなんてダサいから、ありあわせの椅子とかテーブルとか椅子を並べてその方がかっこよくてクールで居心地良いよね。というような空間。それの元祖がバワリーキッチン。

設計した人は形見一郎さんという方で惜しくももう亡くなってしまった。

倉俣さんとかあの時代からは大きく変わって、どういうふうに考えたら良いかわからないのだけど、このゆるい空気感はバワリーキッチンを発火点として広がっていった。」

窪田「ここはすごかったですね。僕もここは通ったというほど行きましたけど、毎日長蛇の列でしたね。」

飯島「商店建築の取材で、このお店のオーナーの山本宇一さんから話をきいたのですが、

面白かったですね。デザインされた形見さんと、山本さんは、平面図でほぼ決まると言っていました。ここに行き着くまでに50案くらい考えたらしいのだけど、一番大事なのは厨房だということ。

L型の区画になっているのだけど、普通なら、見えない奥の方を厨房にする。それを、入って正面の一番目立つところをオープンキッチンして、店側から全てのお客さんが見えてコミュニケーションが取れるようにしている。

そして、右側の通路のところは、わざとガラスケースにして狭くしている。

なんだかよくわからないけど、そんなことが良いんだと。彼らはそんなことばかり考えている。でも、これって、まさに冒頭で出てきた川喜田煉七郎に近いんじゃないか。そう思ったんです。」

窪田「前に、川喜田さんについての対談でお話したときに、川喜田さんは図解で色々な業態について、インテリアのパーツからディスプレイの仕方、導線の考え方を細かく描いている。それが僕は実は建築っぽいのかなと思ったんです。

導線の考え方、ものの見えてくる考え方、シークエンス的なものを、外でやっていたのが中に広がっていったのかという印象を受けました。

ここのお店も不思議なシークエンスになっているんです。

メインエントランスに入ってくると、いきなりキッチンにぶつかり、そこで「こんにちは」というゆるい挨拶になり、奥の客席にいくには、狭い通路を通り抜けていくとパッと広がる空間になる。不思議な席の取り方をしていて、その意外性がここにはあったので、店舗デザインそのものも、ちょっと建築的になっていたのかなという感じを受けます。」

飯島「こういうものが生まれたというのも、日本の商業空間デザイン界にとってはエポックと言って良いかもしれない。もしかしたらすごく大事なことで、川喜田煉七郎につながるようなことなのかもしれない。」

窪田「この後でカフェブームがドーンとくるんですよね。僕はそのあたりで独立をして、最初はカフェの設計ばっかりしていました。ここに通った経験が生かされたような気はします。」

ゼロ年代。建築家とインテリアデザインの関係性

飯島「窪田さんも独立をして、今ここに理事長としていらっしゃるのはJCDアワードを取って、JCDに入られたからなのですが、窪田さんと同様に、その頃あたりから、建築家がJCDアワードの入賞を大きく占める時代がきました。

アワードの上位入賞者のほとんどが建築家を名乗っている。」

飯島「これは、JCD60の記念誌からそのまま出してきたページなんだけど、デザインがどれもとても似て見えるのが不思議なんですよね。

左上が中村竜治さん、その下がKEIKO+MANABU、右上が寶神尚史、その下が長岡勉。

アワード上位の出身事務所は、青木淳、瀬島和代、隈研吾の出身者たちがほとんど占めるという現象がおこったんです。」

窪田「建築とインテリアの垣根がこの頃になくなってきたというのがあると思います。

僕も建築家としてスタートして、インテリアの仕事も多いのですが、建築もインテリアもデザインをすることものをつくることに変わりはないと思うので、そこの垣根はあまりなくても良いと思っている。

この頃、若手の建築家がアワードにも入ってくるようになって、今まで見たことのないようなデザインが広がったのは衝撃的でしたね。」

飯島「この写真を見て、共通していることは形式性が強いということだよね。壁とか柱とか、建築を根拠づける形式性みたいなものをうまくソフトに引き寄せながら商業デザインに組み込んでいる。」

窪田「この上の写真、JINSですよね。JINSはとにかく斬新なことをやりまくりましたよね。インパクトがあって、面白いと思いました。」

飯島「そういう面白い場面がゼロ年代にそこかしこで出没し始めたのは記憶に新しい。

そして、私共のJCDは2017年までJCDデザインアワードを開催していて、2018年からはDSA(日本空間デザイン協会)と共同で日本空間賞を始めて、もう3回やっております。」

飯島「JCDデザインアワードはこれまで、述べ113人の国内外のデザイナーに審査員として参加していただき、日本のインテリアデザインのシーンを引っ張っていったアワードだったかなという気がします。

そして、これからのインテリアデザインはどのようになっていくのか。

そんなことは分かりっこないのだけど、ちょっとヒントになるようなことをお話ししようかと思って持ってきました。」

そして、次なる時代は・・・

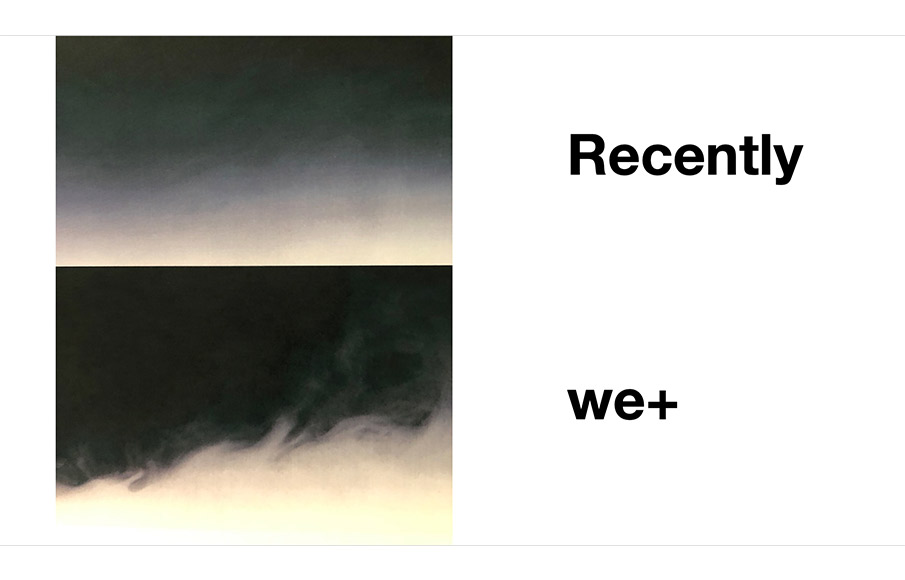

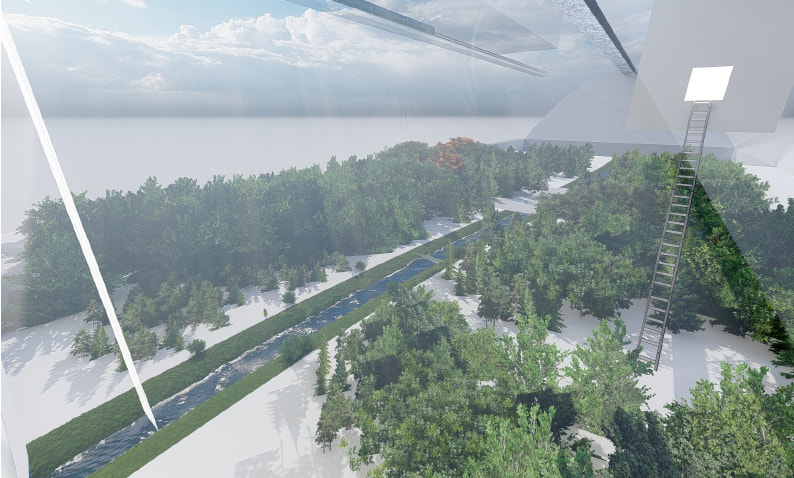

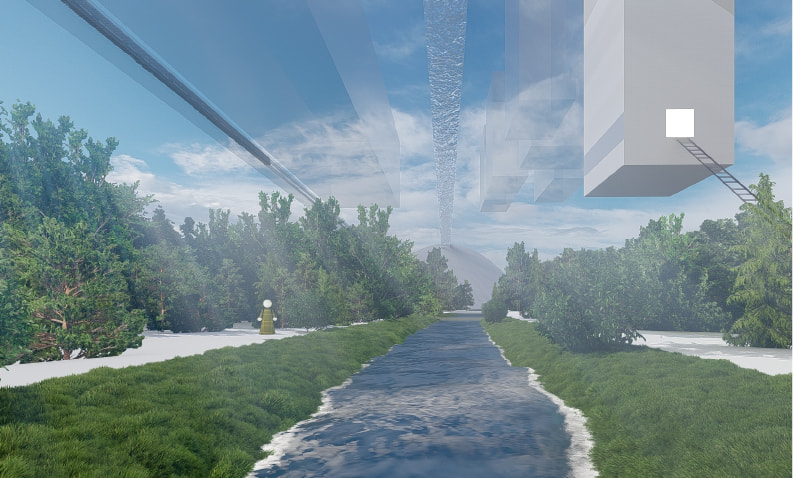

飯島「we+という、コンテンポラリーデザインを標榜するチームの展示を先日見にいってきたのですが、非常に面白い展示だった。

これは、霧とか靄、霞とか水の粒子で起こる現象をリサーチして、そこからデザインの手前の可能性を探るといった、とっかかりの展示をしていた。

今までのデザインの枠組みの外側から引き寄せて、感覚と自然とを再設定しようとするアプローチ。もしかすると、そういうところから、空間デザインとか建築レベルに至る物質の新しい場面が期待できるかもしれないと思ったので、ちょっと紹介します。

大滝「空間のエレメントがものすごく広がってきた感じがありますね。今までは我々は空間を作らなきゃ行けないというところにいたけれど、自然現象、これもエレメントだという捉え方も新しい要素なのかなという感じがしますね。」

飯島「改めて地球を振り返りたくなっちゃうというかね。笑 地球はそもそも、水と岩でできていて、岩が粉々になって土になっている。そこが原点。自然素材を取り入れるデザインシーンも増えている。」

窪田「ちょっと変わった経歴の人が増えてきていたり、同じ視点じゃない人も出てきている。サステナビリティもふまえて、そういう人たちが増えてきているのも理解できる。一方で、リアルな空間がどこまで必要かということも考えていかなければいけない状況になりつつあって、そういう意味では、we+のような活動はちょうどリアルとデジタルの狭間にいるような気もしますね。」

飯島「我々の業界の中でも、こうやってアートとの接近する機会って時々出現するエポックであるように思う。」

梅宮「僕はこれを見て、ある種作為を放棄しているように感じました。デザイナーというのは、強固な表現意思を持ち続けて、自分の思ったことをどこまで持っていけるのかというのに対して、これは、作為を否定しているのか放棄しているのかというように見えて、すごく面白いと思った。

川喜田に無理矢理結びつけると、彼も、自分ではもうやりたくない、という境地。機能主義、ファンクショナリズムなんですよね。関数主義とも訳せますが,f(x)に条件を入れたら、答が出てくる、それがデザインだという…。

でも、デザイナーは最後まで自分の意図を妥協したくない。

このwe+を見ると、そういうところから離れたいと思っているのかなと思いました。」

飯島「今の梅宮さんのコメントで結論ということにしましょうか。笑 ある種の作為の放棄ってデザイナー=自我というのとはちょっと違うなということですね。作為を放棄し、自然の向こうから来る何事かを待つ。それは、デザインという概念の脱構築のような姿勢でもあって非常に刺激的ですよね。」

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

インテリアデザインの60年を振り返りながら、次の時代への転換も感じさせられる今回のトークイベント。

デザイナーは作為を放棄して、改めて自分たちの地球へ、自然(じねん)というものに向かっていくのか。また新しい時代の始まりがここから生まれる瞬間が来るのかもしれないと、そんなことを感じる話題でイベントは終了しました。

インテリアデザインの変遷は建築・アート・思想・ファッション、そしてこれからは新たに自分達の立つ地球を巻き込みながら、次なる文化をつっていくのでしょうか。

配信youtube こちら

https://www.youtube.com/watch?v=XIpuQub68Sw

文:さとう未知子